子供が生まれると、定期的にあるのが自治体の検診ですよね。

自治体で違いはありますが、おおよそこのようなスケジュールで、小学校入学前まで実施されます。

ちなみに私の住む練馬区では、3歳児検診からは検診の前に事前に家でできる検査をやってその結果を当日提出し、問診するというスタイルでした!

どなた様でも気軽に自宅で試せる簡単な検査ですのでご紹介します!

ご興味があれば是非、検査前にお試しください♪

結果はあくまでも目安!

一喜一憂せず気軽にやってみましょう♪

▼終わったら、赤ちゃん連れに優しい区役所のレストランで休憩を♪▼

合わせて読みたい練馬展望レストランの赤ちゃん・子供連れに優しすぎる設備に感動!

練馬区の三歳児検診:耳(聴力)の検査内容

子どもの耳の聞こえ(聴覚)は、ことばの発達や周囲に対する反応などと大事な関係があります。小さな声が聞こえていないと、言葉の発達が遅れたり、落ち着きがなかったりすることがあります。

また、知らない間に中耳炎になって聞こえにくくなっていることもあります。

是非この機会に家庭で聞こえの検査をしてみましょう!出典:練馬区

耳の検査方法

1.ささやき声による聞こえの検査

- ①子どもと親がテーブルを挟んで、1メートルぐらい離れて向かい合う。

- ②子どもに耳の検査用絵シートを見せながら、「ワンワン!」ではなく「いぬ」というように、絵シートの通りの呼び方を教える。

- ③呼び方を全部教えたら、親は口元を手で隠して、「いぬ」というようにささやき声でたずねる。声の大きさは、息を出すだけの感じのヒソヒソ声で。

- ④子どもが聞こえたら、指をさしてもらうか○を書かせる。

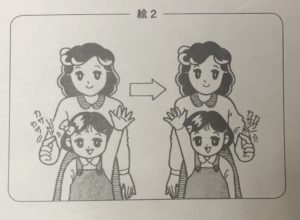

2.指こすりによる聞こえの検査

- ①親は子どもの後ろに位置する。

- ②親は子どもの耳の真横5センチぐらいのところで、親指と人差し指を5~6回こする。子どもの耳たぶや髪に触れないように注意すること。

- ③子どもが聞こえたら、手をあげさせるか「はーい!」と返事をさせる。

- ④最初は右、次は左というように交互に行なう。

練馬区の三歳児検診:目(視力)の検査内容

子どもの目は、6歳ぐらいまでにどんどん発達しておとな並の視力になります。

ところが強い遠視や斜視などがあると、視力の発育が止まって弱視になることがあります。片目の弱視があっても子どもは何も言いませんし、生活には不自由がないようにみえます。異常がある場合には、なるべく早く治療をすることが大切です。

3歳になれば絵指標を使って家庭でも視力がはかれるようになりますので是非やってみましょう。出典:練馬区

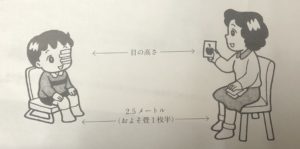

・絵指標の高さは子どもの目の高さに合わせること。

・片目ずつ検査をするので、目かくしはきちんとテープで貼って、のぞかれないように注意すること。

目の検査方法

1.準備

①ティッシュ、テープ(ばんそうこうかセロテープ、マスキングテープだと痛くなくてオススメ)、はさみ を用意

②絵指標を点線にそって一枚ずつ切り離す。(大きい絵は練習用、小さい絵が本番用)

2.練習

近くで練習用の大きい絵指標を見せて、一枚ずつ絵の名前を教える。

3.検査

- ①子どもを座らせて、右目から検査をする

- ②ティッシュを4つ折りにして、左目が全部隠れるようにテープで貼る。

- ③親は、子どもから2.5メートル離れて検査用の小さい絵指標を1枚ずつ見せて、何の絵か聞いて答えさせる。

- ④ティッシュを右目にはりかえて、同じように左目も検査する。

合わせて読みたい【子供用メガネ】かほせいチャンネルのせいちゃんの赤いメガネはどこのスポーツゴーグル?

番外編:尿検査もあります!

3歳児検診からは、尿検査もありました!

容器はこれでした。(10cc)

しょう油入れるやつっぽい・・・(笑)

容器はなんと自分で切って折るやつ!!

結局使わず家のコップでやってしまった(笑)

え?!うちの子まだオムツ取れてない!大丈夫かしら…

と急に心配になったそこのお父さんお母さん!

全然、大丈夫です♪

うちもまさにそうで、当日はおしっこ取れず提出できませんでした(笑)

周りでも三歳児検診の時は尿は断念した・・・というご家庭多かったですよ。

しかし、大体どこの自治体でも1年以内に提出すれば大丈夫なようになっていますのでご安心を!

【2023年】練馬区の3歳児健診内容まとめ

練馬区の3歳児健診の一部(家でできる検査)の内容をご紹介しました。

各自治体によって内容は違うと思いますが、おおよそこのような検査をする年齢ですので、家で試していただいたり、参考にしていただければ嬉しいです!

コメント